Le récupérateur d’eau de pluie : fonctionnement, avantages et mise en place

Face aux enjeux environnementaux et économiques actuels, la récupération d’eau de pluie s’impose comme une solution intelligente pour les particuliers et les professionnels. Cette pratique ancestrale connaît un regain d’intérêt, offrant une alternative écologique à l’utilisation systématique de l’eau potable pour des usages ne nécessitant pas sa qualité. Mais comment fonctionne réellement un récupérateur d’eau de pluie ? Quels sont ses composants essentiels et comment dimensionner efficacement son installation ? Plongeons dans les aspects techniques et pratiques de ce système qui pourrait bien révolutionner notre rapport à cette ressource précieuse.

Principes hydrauliques et composants d’un récupérateur d’eau de pluie

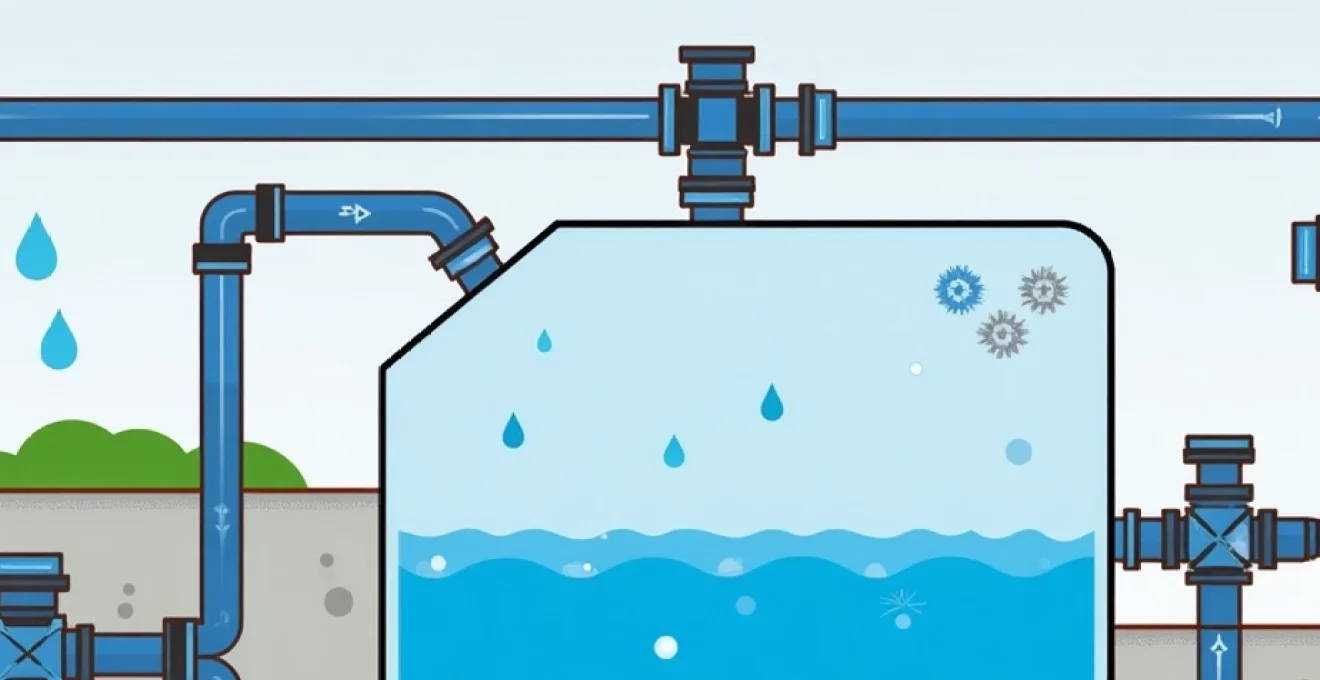

Un récupérateur d’eau de pluie repose sur des principes hydrauliques simples mais efficaces. L’eau qui tombe sur les toitures est collectée par les gouttières, puis acheminée vers un système de stockage. Ce processus, apparemment simple, fait intervenir plusieurs composants clés qui assurent le bon fonctionnement de l’installation.

Le collecteur est le premier maillon de la chaîne. Il s’agit généralement d’un dispositif installé sur la descente de gouttière, qui dévie l’eau vers le système de stockage. Les collecteurs modernes intègrent souvent un pré-filtre qui retient les plus gros débris comme les feuilles ou les brindilles.

Vient ensuite le système de filtration , élément crucial pour garantir la qualité de l’eau stockée. Il peut être composé de plusieurs étages, allant du filtre grossier au filtre fin, voire jusqu’à des systèmes de traitement plus poussés selon l’usage prévu de l’eau récupérée.

La cuve de stockage constitue le cœur du système. Elle peut être enterrée ou hors-sol, et sa capacité varie en fonction des besoins et de l’espace disponible. Les cuves modernes sont équipées d’un trop-plein qui permet d’évacuer l’excédent d’eau en cas de fortes pluies.

Enfin, le système de distribution permet d’acheminer l’eau stockée vers les points d’utilisation. Il peut s’agir d’un simple robinet pour un usage extérieur, ou d’un réseau plus complexe avec pompe pour une utilisation à l’intérieur du bâtiment.

Types de systèmes : gravitaire vs pompe

Le choix entre un système gravitaire et un système avec pompe dépend de plusieurs facteurs, notamment la configuration du terrain et les usages prévus de l’eau récupérée. Chaque option présente ses avantages et ses contraintes, qu’il convient d’examiner attentivement avant de faire son choix.

Système gravitaire : fonctionnement et installation

Un système gravitaire, comme son nom l’indique, utilise la force de gravité pour acheminer l’eau du point de collecte vers les points d’utilisation. Ce type d’installation est particulièrement adapté lorsque la cuve de stockage peut être placée en hauteur par rapport aux points d’utilisation.

L’avantage principal d’un système gravitaire réside dans sa simplicité et son absence de consommation électrique. Il nécessite cependant une configuration de terrain favorable, avec une pente suffisante entre le point de collecte et les points d’utilisation.

L’installation d’un système gravitaire implique une attention particulière au nivellement et à l’étanchéité des canalisations. Il est essentiel de prévoir une pente minimale de 1% pour assurer un écoulement efficace de l’eau.

Système avec pompe : choix du modèle et dimensionnement

Lorsque la configuration du terrain ne permet pas une distribution gravitaire, ou lorsqu’on souhaite utiliser l’eau récupérée à l’étage ou pour des applications nécessitant une pression importante, le recours à une pompe devient nécessaire.

Le choix de la pompe dépend de plusieurs critères :

- Le débit nécessaire aux points d’utilisation

- La hauteur manométrique totale à vaincre

- La distance entre la cuve et les points d’utilisation

- La fréquence d’utilisation prévue

Pour dimensionner correctement une pompe, il faut tenir compte du débit maximal requis et de la pression nécessaire au point d’utilisation le plus défavorable. Les pompes modernes, comme les pompes à vitesse variable, permettent d’optimiser la consommation énergétique en adaptant leur régime de fonctionnement aux besoins réels.

Comparatif des performances : débit et pression

La comparaison entre systèmes gravitaires et systèmes avec pompe fait apparaître des différences significatives en termes de performances.

| Critère | Système gravitaire | Système avec pompe |

|---|---|---|

| Débit | Limité par la section des canalisations et la hauteur de chute | Élevé et ajustable selon les besoins |

| Pression | Dépend de la différence de hauteur (0,1 bar/m) | Élevée et constante, indépendante de la hauteur |

| Consommation énergétique | Nulle | Variable selon le modèle de pompe |

Le choix entre ces deux systèmes dépendra donc des contraintes spécifiques de chaque installation et des usages prévus pour l’eau récupérée. Dans certains cas, une solution hybride combinant gravité et pompage peut offrir le meilleur compromis entre performances et économie d’énergie.

Filtration et traitement de l’eau collectée

La qualité de l’eau récupérée est un enjeu majeur pour garantir la pérennité de l’installation et la sécurité des utilisateurs. Un système de filtration et de traitement adapté est donc indispensable. Il se compose généralement de plusieurs étapes, chacune visant à éliminer des contaminants spécifiques.

Filtres mécaniques : crépines et dégrilleurs

La première étape de filtration consiste à éliminer les débris les plus grossiers. Cette fonction est assurée par des filtres mécaniques simples mais efficaces :

- Les crépines : placées à l’entrée des gouttières, elles empêchent les feuilles et les branches de pénétrer dans le système.

- Les dégrilleurs : installés en amont de la cuve, ils retiennent les particules plus fines comme le sable ou les petits graviers.

Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans la protection des équipements en aval et dans la préservation de la qualité de l’eau stockée. Leur entretien régulier est essentiel pour maintenir l’efficacité du système.

Filtration fine : cartouches et membranes

Pour une utilisation plus exigeante de l’eau récupérée, notamment à l’intérieur des bâtiments, une filtration plus poussée est nécessaire. Elle fait appel à des technologies plus sophistiquées :

Les filtres à cartouche permettent d’éliminer les particules en suspension jusqu’à des tailles de l’ordre du micron. Ils sont disponibles en différentes finesses, adaptées aux usages prévus de l’eau.

Les membranes de filtration , telles que l’ultrafiltration ou l’osmose inverse, offrent un niveau de filtration encore supérieur, capable de retenir bactéries et virus. Ces technologies, bien que plus coûteuses, garantissent une qualité d’eau proche de celle de l’eau potable.

Désinfection UV et chloration

Pour éliminer les micro-organismes pathogènes qui auraient pu passer à travers les étapes de filtration, deux méthodes principales sont utilisées :

La désinfection par ultraviolets (UV) utilise le rayonnement UV-C pour inactiver les micro-organismes. Cette méthode présente l’avantage de ne pas modifier les propriétés chimiques de l’eau et de ne pas générer de sous-produits.

La chloration , quant à elle, consiste à ajouter du chlore à l’eau stockée. Elle offre l’avantage d’une action rémanente, protégeant l’eau tout au long de son parcours dans le réseau de distribution. Cependant, elle peut entraîner la formation de sous-produits et altérer le goût de l’eau.

Le choix de la méthode de désinfection dépendra des usages prévus pour l’eau récupérée et des contraintes spécifiques de l’installation.

Dimensionnement et calcul du volume de stockage

Le dimensionnement correct du système de récupération d’eau de pluie est crucial pour optimiser son efficacité et son retour sur investissement. Il s’agit de trouver le juste équilibre entre le volume d’eau récupérable, les besoins en eau et les contraintes techniques et économiques de l’installation.

Méthode de calcul selon la norme NF P16-005

La norme NF P16-005, relative aux systèmes de récupération de l’eau de pluie pour son utilisation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, propose une méthode de calcul standardisée pour le dimensionnement des cuves de stockage. Cette méthode prend en compte plusieurs paramètres :

- La surface de collecte (toiture)

- La pluviométrie locale

- Les besoins en eau

- Le coefficient de ruissellement de la toiture

La formule de base pour calculer le volume de stockage optimal est la suivante :

V = min(0,05 x S x P ; B)

Où :

- V est le volume de la cuve en litres

- S est la surface de collecte en m²

- P est la pluviométrie annuelle moyenne en mm

- B représente les besoins annuels en eau de pluie en litres

Cette formule permet d’obtenir une première estimation du volume de stockage nécessaire. Elle doit cependant être affinée en fonction des spécificités du projet et des variations saisonnières de la pluviométrie et des besoins.

Logiciels de simulation : SIMUL’EAU et SIMDEUM

Pour un dimensionnement plus précis, des outils de simulation informatiques ont été développés. Ils permettent de modéliser le fonctionnement du système de récupération d’eau de pluie sur une période donnée, en tenant compte des variations météorologiques et des profils de consommation.

SIMUL’EAU , développé par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), est un logiciel de référence en France. Il permet de simuler le fonctionnement d’une installation sur plusieurs années, en utilisant des données météorologiques locales et des scénarios de consommation détaillés.

SIMDEUM (SIMulation of water Demand, an End-Use Model) est un autre outil de simulation, développé aux Pays-Bas, qui se distingue par sa capacité à modéliser très finement les profils de consommation d’eau dans les bâtiments.

Ces outils permettent d’optimiser le dimensionnement des installations en testant différentes configurations et en évaluant leur performance sur le long terme.

Facteurs influençant la capacité : pluviométrie et surface de collecte

Deux facteurs principaux influencent directement la capacité de récupération d’eau de pluie :

La pluviométrie locale est le facteur le plus évident. Elle varie considérablement selon les régions et les saisons. Une analyse des données météorologiques sur plusieurs années est nécessaire pour obtenir une estimation fiable du potentiel de récupération.

La surface de collecte , généralement la toiture du bâtiment, détermine la quantité d’eau qui peut être captée. Le type de toiture (pente, matériau) influence également l’efficacité de la collecte via le coefficient de ruissellement.

Un coefficient de ruissellement de 0,8 signifie que 80% de l’eau de pluie tombant sur la toiture peut être effectivement récupérée.

D’autres facteurs, comme l’orientation de la toiture par rapport aux vents dominants ou la présence d’obstacles (arbres, bâtiments voisins), peuvent également avoir un impact sur l’efficacité de la collecte.

Aspects réglementaires et normes d’installation

La mise en place d’un système de récupération d’eau de pluie est encadrée par une réglementation stricte visant à protéger la santé publique et l’environnement. Il est crucial de bien connaître ces aspects réglementaires pour concevoir une installation conforme et sûre.

Arrêté du 21 août 2008 : usages autorisés

L’arrêté du 21 août 2008 définit les conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles. Il autorise l’utilisation de cette eau pour :

- L’arrosage des espaces verts

- Le lavage des sols extérieurs

- L’alimentation des chasses d’eau des toilettes

- Le lavage du linge (sous certaines conditions)

Cet arrê

té définit également les conditions techniques de conception, de réalisation et d’entretien des installations.

Il est important de noter que l’utilisation d’eau de pluie pour la consommation humaine (boisson, préparation des aliments) reste strictement interdite.

Disconnexion obligatoire du réseau public (norme EN1717)

La norme européenne EN1717 impose une séparation physique totale entre le réseau d’eau potable et le réseau d’eau de pluie. Cette disconnexion est essentielle pour éviter tout risque de contamination du réseau public.

Concrètement, cela signifie que :

- Les canalisations d’eau de pluie doivent être clairement identifiées (couleur différente, pictogrammes)

- Aucune connexion, même indirecte, ne doit exister entre les deux réseaux

- Un dispositif de protection anti-retour doit être installé sur l’alimentation en eau potable du système

Le non-respect de cette norme peut entraîner des sanctions graves, allant jusqu’à la coupure de l’alimentation en eau potable du bâtiment.

Déclaration en mairie pour les systèmes > 1000 m³

Pour les installations de grande capacité, une déclaration en mairie est obligatoire. Cette obligation concerne les systèmes dont le volume de stockage est supérieur à 1000 m³, ou dont la surface de collecte dépasse 1 hectare.

La déclaration doit comprendre :

- Une description détaillée du système

- Un plan d’implantation à l’échelle

- Une note de calcul justifiant le dimensionnement

- Un engagement sur l’entretien régulier de l’installation

Cette déclaration permet aux autorités de s’assurer que l’installation ne présente pas de risque pour l’environnement ou la santé publique, et qu’elle n’aura pas d’impact négatif sur le réseau d’assainissement collectif.

Analyse coût-bénéfice et retour sur investissement

L’installation d’un système de récupération d’eau de pluie représente un investissement initial qui peut sembler conséquent. Cependant, une analyse coût-bénéfice sur le long terme révèle souvent un retour sur investissement intéressant, tant sur le plan économique qu’environnemental.

Coûts d’installation et d’exploitation

Les coûts à prendre en compte comprennent :

- L’achat du matériel (cuve, pompe, filtres, canalisations)

- Les travaux d’installation (terrassement, plomberie, électricité)

- L’entretien annuel (nettoyage, remplacement des filtres)

- La consommation électrique de la pompe (pour les systèmes non gravitaires)

En moyenne, pour une maison individuelle, le coût d’installation varie entre 3000 et 8000 euros, selon la complexité du système et le volume de stockage choisi.

Économies réalisées sur la facture d’eau

Les économies dépendent de plusieurs facteurs :

- Le volume d’eau de pluie effectivement récupéré et utilisé

- Le prix local de l’eau potable et de l’assainissement

- Les usages de l’eau récupérée (extérieurs, toilettes, lave-linge)

En moyenne, un foyer peut économiser entre 30% et 50% de sa consommation d’eau potable grâce à un système de récupération d’eau de pluie bien dimensionné.

Calcul du temps de retour sur investissement

Le temps de retour sur investissement (TRI) se calcule en divisant le coût total de l’installation par les économies annuelles réalisées sur la facture d’eau. Par exemple :

Coût de l’installation : 5000 €Économies annuelles : 300 €TRI = 5000 / 300 = 16,7 ans

Ce calcul simple ne tient cependant pas compte de l’augmentation probable du prix de l’eau dans les années à venir, ni des éventuelles subventions dont peut bénéficier l’installation.

Bénéfices environnementaux

Au-delà des aspects financiers, l’installation d’un système de récupération d’eau de pluie présente des avantages environnementaux significatifs :

- Réduction de la pression sur les ressources en eau potable

- Diminution des volumes d’eau de ruissellement, limitant les risques d’inondation

- Réduction de la consommation énergétique liée au traitement et à la distribution de l’eau potable

Ces bénéfices, bien que difficilement quantifiables en termes monétaires, contribuent à la durabilité de notre gestion de l’eau et à la résilience face aux changements climatiques.

En conclusion, bien que le retour sur investissement puisse sembler long à première vue, l’installation d’un système de récupération d’eau de pluie s’inscrit dans une démarche globale de gestion durable des ressources. Elle offre non seulement des avantages économiques à long terme, mais aussi une contribution concrète à la préservation de l’environnement.